fluorF's Laboratory

웹사이트 소개

Introduction of the website

fluorF 소개

Introduction of fluorF

새로운 소식

News

하루 이야기

Daily essay

글

Articles

사진첩

Album

방명록

Guestbook

글

Articles

잡설노트

Notes

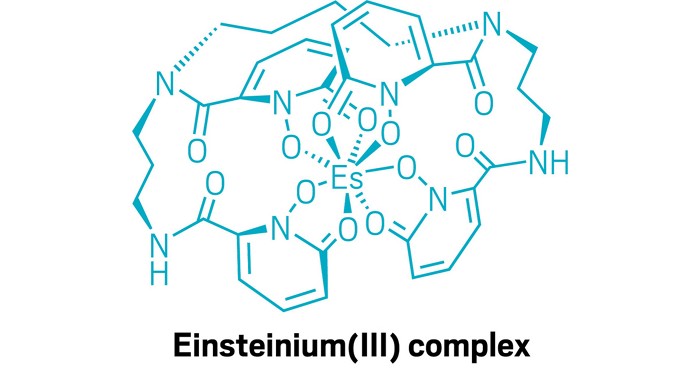

미국화학회(ACS)에서 발간하는 『C&EN』이라는 잡지에서 '올해의 분자'를 선정하는 투표를 진행하고 있다. 아래 첨부된, 이 복잡하게 생긴 후보는 올해 2월 『네이처(Nature)』에서 소개된 착화합물인데 (Nature 2021, 590, 85-88.), 일반인들뿐 아니라 화학을 전공한 사람들에게조차 생소한 악티늄족 원소인 아인슈타이늄(Es)를 중심 원자로 하여, 무려 8개의 배위결합을 이룰 수 있는 3,4,3-LI(1,2-HOPO)라는 리간드가 결합되어 있는 형태이다. 쉽게 설명하자면, 중심 원자인 Es라는 삼겹살을 3,4,3-LI(1,2-HOPO)라고 하는 상추가 싸고 있는 형태인 셈이다. (아래 그림 참조. 출처: C&EN.)

그래, 상추쌈이 딱 정확한 표현이다 ㅡ 먹기 알맞은 쌈을 먹기 위해서는 상추의 크기도 손 안에 잘 들어와야겠지만 뭐니뭐니해도 그 안에 들어가는 고기 크기와 적절하게 맞아떨어져야 하니까. 고기가 크면 쌈이 안 접힐 것이고, 고기가 너무 작으면 상추를 구겨 접어야 하는 불편함이 있다. 이와 마찬가지로 3,4,3-LI(1,2-HOPO)라는 리간드의 크기와 구성 원소간의 결합이 적절해야만 Es 주변에 배위결합을 할 수 있는 산소 원자들이 적절하게 자리잡을 수 있다는 점에서 참으로 절묘한 분자구조 디자인이라 할 수 있다.

물론 관련 연구가 전혀 없던 것은 아니었다. 이미 2015년에 『미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)』에는 유로퓸(Eu)이나 사마륨(Sm)과 같은 란타넘족 원소에 대해서, 그리고 『미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)』에서는 아메리슘(Am)과 퀴륨(Cm)과 같은 악티늄족 원소에 대해서 이미 상추쌈이 보고된 바 있다. 하지만 Es은 아주 특별했던 것으로 보인다. 『네이처』지에 게재된 논문의 동료평가(peer-review) 관련 문서를 간략히 읽어보니 이렇게나 희귀하고 연구가 덜 된 Es 착화합물을 엑스선 분석을 통해 면밀하게 연구해냈다는 것 자체만으로도 모든 리뷰어들이 저자들에게 찬사를 보내고 있으니 말이다. 놀랍게도 본 논문의 합성 및 분석 대상이었던 Es 화합물의 양이 얼마였는지 짐작할 수 있겠는가? 고작 200 ng이었다. 삼겹살 1인분의 1000분의 1에다가 또 1000분의 1을 하고, 또 1000분의 1을 해야 나오는 극미량이다.

왜 이렇게 적은 양인가? Es은 핵융합로에서 중성자 충돌을 통해서만 합성할 수 있는데, 2020년 발표에 따르면 미국의 국립 오크 리지 연구소(Oak Ridge National Laboratory)에서 1년에 233 ng을 합성해 낸 것이 세계 최고 수준의 생산 기록이라고 한다. 전 세계 모든 핵융합로가 풀 가동해서 Es을 합성해봐야 내 머리카락 한 올 질량만도 훨씬 못 미치는 양일 것이라는 이야기. 따라서 200 ng'이나' 되는 Es 착화합물을 가지고 엑스선 분석을 통해 실험을 진행한다는 것은 무척 비범한 일이며, 이 연구가 왜 미국에서 가능했던 것인지에 대해서는 재론할 가치조차 없어진다.

오늘 편지함에 도착한 여러 이메일들을 확인 및 삭제하다가 발견한 이 상추쌈을 바라보며 오만가지 생각이 들었다. C, H, N, O에 Es만 추가된, 이 복잡하지만 일견 단순하게 이해될 수 있는 착화합물의 구조. 8개의 배위결합이면 정육면체가 변형된 정십이면체 구조인가. 일반화학 수업 때 봤더라면 정말 신기하게 쳐다봤을 법한 그런 화합물 구조겠네. 이거 합성하는 것도 어려웠겠지만 이걸 분석하는 것도 정말 힘들었겠다. 이거야말로 아주 순수한 화학이지, 그렇지 ㅡ 우리가 화학을 공부하기로 마음먹었을 때를 생각해보면 결합과 구조, 원자와 분자가 기기묘묘하게 어우러진 것 이런 모습 자체에 호기심을 느끼고 달려들었던 거지. 감수성을 키운답시고 무슨 문화예술 행사에 나가서 꾸벅꾸벅 조느니, 오히려 이런 것들을 보며 옛적에 품은 감동을 느끼는 게 더 도움이 될 것 같다는 생각이 들었다.

이내 씁쓸함을 느낀 이유는 정작 그렇게 열심히 화학을 전공한 뒤인 지금에 와서 이런 분자를 바라보노라니 '도대체 이런 구조의 화합물을 만들어봐야 무엇에 써먹는단 말인가?'라는 생각이 삽시간에 뇌를 압도했기 때문이었다. 오늘도 우리 연구원들은 화학적 흥미로움과 실용적 가치 사이에서 외줄타기를 하고 있다.

For the sake! Of the call!

-fluorF-